Qu’est-ce que l’Odyssée de l’Esprit ?

Occident, Orient et la symbolique du mouvement spirituel

Dans Occident, les termes « Orient » et « Occident » ne désignent pas d’abord des espaces géographiques ou culturels, mais deux mouvements spirituels fondamentaux. Leur étymologie est à cet égard éclairante. Orient vient du latin oriri, « se lever », « surgir », tandis que Occident dérive de occidere, « tomber », « décliner ». Ces mots portent en eux une symbolique du mouvement : l’Orient renvoie à l’élan, à l’éveil, à l’orientation vers une source lumineuse ; l’Occident à la chute, à l’incarnation, à l’inscription dans le monde et dans l’histoire. Penser spirituellement l’Orient et l’Occident, ce n’est donc pas opposer des civilisations, mais décrire deux directions possibles de l’esprit humain face au sens.

Le monothéisme joue un rôle décisif dans cette dynamique. En affirmant l’unicité absolue du divin, il introduit une tension radicale entre l’Absolu et le monde. Cette tension peut susciter un mouvement de montée : l’âme se détourne du multiple, du changeant, du sensible, pour se tourner vers l’Un, le transcendant, l’invisible. Ce mouvement, que Occident associe symboliquement à l’Orient spirituel, n’est pas lié à une aire culturelle précise ; il désigne une orientation de l’existence vers la pureté, la lumière, la séparation. Mais cette même affirmation de l’Un peut aussi engendrer un mouvement inverse : une descente dans l’histoire, où l’Absolu cherche à se dire, à s’incarner, à transformer le monde sans s’y dissoudre. C’est ce second mouvement que l’œuvre nomme Occident spirituel.

Pour l’odyssée de l’Esprit Voyageur, Eliénzy, l’Orient ne renvoie jamais à un territoire ni à une culture donnée. Il désigne une direction spirituelle de l’être, une orientation intérieure vers l’Origine, la Lumière et l’Éveil. Guidé par Apollonios, Eliénzys comprend que le monde ordinaire — celui du temps, du changement et de la matière — relève du Devenir, tel que l’ont pensé Héraclite et ses héritiers : un flux incessant où tout naît et se défait. À cette instabilité angoissante répond une autre dimension du réel, celle de l’Être, immuable et lumineux, enseignée par Parménide. Se tourner vers l’Orient, pour Eliénzys, c’est chercher à s’arracher au torrent du temps (Chronos) pour retrouver un ancrage dans l’éternité, derrière le voile changeant des apparences.

Cette orientation vers l’Être s’approfondit dans une vision plus ancienne encore, héritée de l’orphisme, où l’Orient devient la patrie céleste de l’âme. Apollonios transmet à Eliénzys l’idée d’une double origine de l’homme : une part terrestre, liée au corps et à la cendre, et une part divine, issue du ciel et de la foudre. L’existence humaine est alors comprise comme un exil, et la vie comme une épreuve de mémoire. Le mouvement vers l’Orient est un acte de rappel (anamnèse) : se souvenir que l’âme ne se réduit pas à sa condition mortelle. La formule orphique — « Je suis fils de la Terre et du Ciel étoilé, mais ma race est céleste » — condense cette intuition fondamentale. L’Orient est ce vers quoi l’âme se tourne lorsqu’elle refuse d’être seulement vouée à l’oubli et à la dissolution.

Dans la lignée de Platon et du néoplatonisme de Plotin, cette orientation prend une forme plus radicale encore. L’Orient est le lieu de la Lumière de l’Intelligence (Noûs), opposée aux ombres du monde sensible. Accéder à cette lumière exige une purification : le corps est perçu comme un lieu d’opacité, et la philosophie devient un exercice de détachement, une ascèse de l’âme. Sous l’influence de Plotin, Eliénzys apprend que le but ultime n’est pas seulement de contempler la lumière, mais de devenir lumière, par un mouvement de retrait (anachorèse) hors du mélange avec la matière. L’Orient apparaît alors comme le pôle vertical du salut, la direction de l’illumination (Ishrâq), en tension permanente avec l’horizontalité tragique de l’Occident — non comme un rejet du monde, mais comme la quête exigeante de sa source.

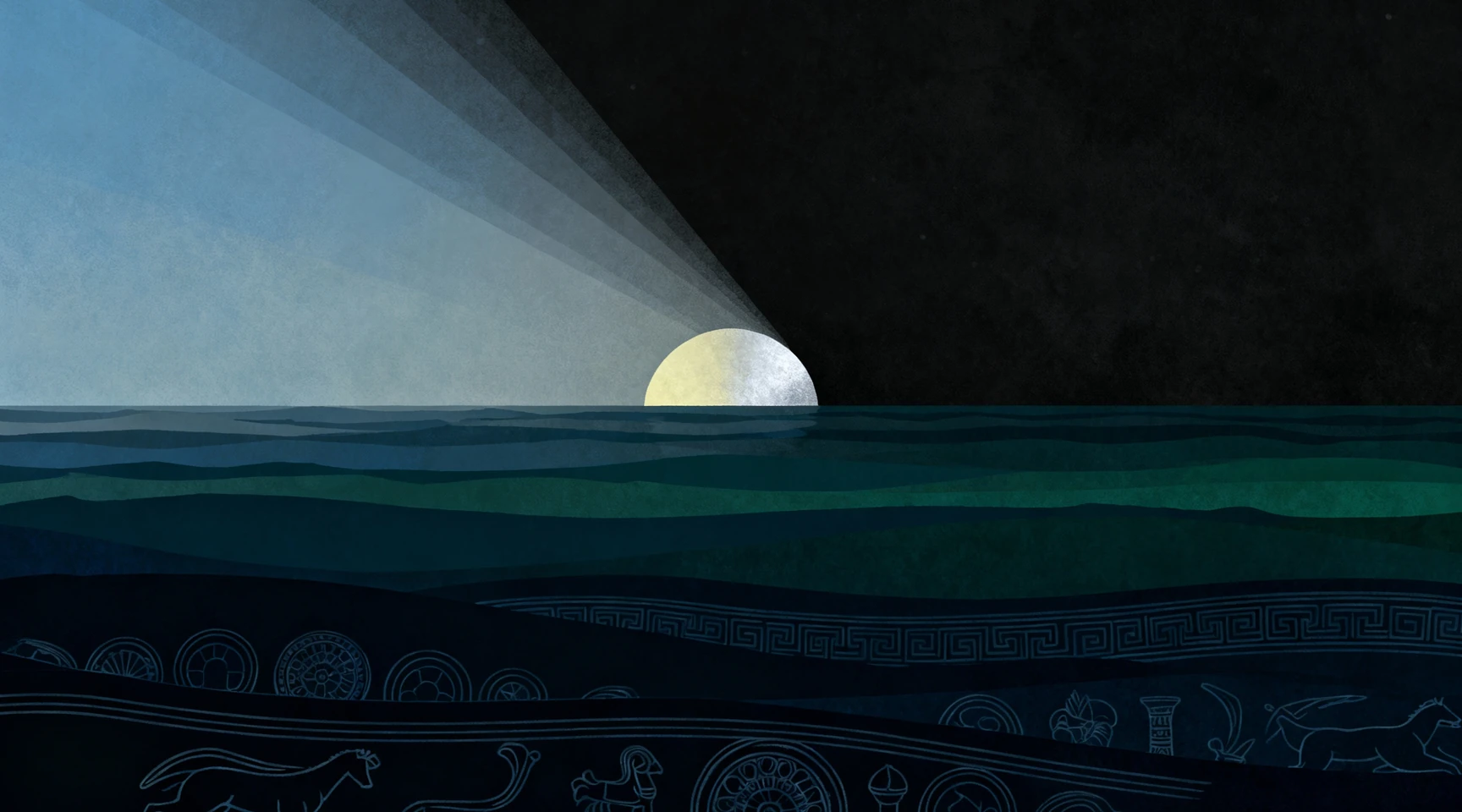

A contrario, pour Eliénzys, le « Soleil couchant » ne désigne pas un phénomène naturel, mais une réalité spirituelle redoutable. Il marque le moment où l’Esprit s’éloigne de son Origine lumineuse pour entrer dans le domaine de la séparation, de la multiplicité et de l’épreuve. Là où l’Orient était orientation vers l’Être et l’Unité, l’Occident correspond à un retrait de la Lumière, à ce que les guides nomment un « Occident intérieur ». Guidé par Tawil, Eliénzys apprend que ce crépuscule n’est pas seulement cosmique, mais vécu au cœur même de la conscience : lorsque l’âme perd de vue son Orient spirituel, la lumière décline et laisse place à l’angoisse, au doute, à la sensation du vide. L’Occident devient alors le lieu où le monde semble se vider de sa substance, exposant l’Esprit à la vision vertigineuse du Néant.

Cette entrée dans le Couchant inaugure ce que l’œuvre nomme l’exil occidental (ghorbat al-gharbiyya). Inspirée du Chant de la Perle et de la pensée de Shihab al-Din Yahya Sohrawardi, cette épreuve décrit la descente de l’âme dans le « pays de la matière ». Comme le prince du récit gnostique, Eliénzys risque alors l’oubli de son origine : le sommeil de la conscience, la perte de la mémoire spirituelle, l’enfermement dans le « puits » de la matérialité. L’Occident est ainsi le monde de la lourdeur, du corps et de la dispersion, où l’Esprit se trouve captif du temps et de la finitude, éloigné de la patrie céleste de l’Aurore.

Mais cette voie occidentale ne se réduit pas à une perdition. Elle porte un paradoxe initiatique essentiel. Tawil enseigne à Eliénzys que l’Absolu, parce qu’il excède toute lumière immédiate, ne peut être approché qu’au prix d’un passage par l’ombre : « au bout du crépuscule, au plus profond de la nuit, la Lumière pourra peut-être surgir à son Orient ». Dans cette perspective, le Soleil couchant devient le seuil d’une mort symbolique, comparable à l’image du soleil sombrant dans l’océan pour renaître à l’aube, image reprise par Apollonios et Shénouti. Traverser l’Occident, c’est accepter la nuit du monde et du corps pour qu’une renaissance devienne possible. Pour Eliénzys, cette voie est donc à la fois tragique et nécessaire : elle expose l’Esprit au risque du Néant, mais elle est aussi l’unique chemin par lequel la Lumière de l’Orient intérieur peut être retrouvée, non plus comme évidence, mais comme conquête éprouvée.

Quelle est la relation entre Barthélémy, l’historien narrateur et Eliénzys, l’Esprit Voyageur ?

Et si l’histoire ne se laissait pas seulement lire, mais demandait à être traversée ? La relation entre Barthélémy et Eliénzys ne relève ni de la reconstitution historique ni de l’analyse savante. Elle instaure un déplacement du regard, où le passé cesse d’être un objet distant pour devenir une expérience intérieure. Ce que cette relation rend possible, c’est une autre manière d’entrer dans l’histoire : non par l’accumulation des faits, mais par la mise en jeu du sens qu’ils continuent de porter.

La relation entre Barthélémy et Eliénzys ne relève ni d’un procédé littéraire classique, ni d’un rapport d’auteur à personnage. Elle s’inscrit dans une ontologie intermédiaire que l’œuvre assume explicitement : celle du Monde imaginal (Mundus Imaginalis), tel que l’a conceptualisé Henry Corbin Ce monde n’est ni irréel ni subjectif : il constitue un plan de réalité propre, où les formes spirituelles acquièrent consistance et où l’intelligible se donne à voir. Eliénzys appartient à ce registre. Il n’est pas une fiction produite par Barthélémy, mais une figure rencontrée, située dans cet entre-deux où la pensée peut devenir vision sans perdre sa rigueur.

Cette relation s’établit formellement lors de la scène fondatrice de la bibliothèque, dans le Livre 1, à travers ce que l’on peut qualifier de pacte imaginal. Eliénzys y formule une division du travail spirituel et symbolique : « J’irai sur cette route et je serai tes yeux, tu iras sur mes pas et tu seras ma voix. » Cette phrase marque une dissociation essentielle entre expérience et formulation. Eliénzys est celui qui traverse, qui voit, qui éprouve dans l’espace imaginal ; Barthélémy est celui qui reçoit, interprète, met en récit et transmet. La relation repose ainsi sur une co-opération, non sur une domination : l’un ne commande pas l’autre, chacun dépend de ce que l’autre ne peut faire seul.

Dans cette configuration, Eliénzys fonctionne comme un double céleste de Barthélémy, au sens que les traditions spirituelles donnent à cette expression — notamment dans le Chant de la Perle, auquel l’œuvre fait implicitement écho. Il ne s’agit ni d’un alter ego psychologique ni d’un simple symbole. Eliénzys est la part de Barthélémy capable de se mouvoir hors des cadres ordinaires du temps historique et de l’espace géographique. Là où Barthélémy, historien rationnel, est limité aux archives, aux textes et aux interprétations, Eliénzys accède aux formes vivantes du passé, aux paysages spirituels dans lesquels se sont nouées les grandes orientations de l’Occident.

Cette relation opère chez Barthélémy une conversion du regard. Dans le Livre 1, il apparaît d’abord comme un professeur d’histoire lucide mais désabusé, conscient du vide de la modernité sans disposer des moyens de le penser autrement que par l’analyse critique. Grâce à Eliénzys, l’histoire cesse d’être pour lui une succession de faits morts ; elle devient une aventure spirituelle, au sens fort. Le passage de l’histoire au historial — c’est-à-dire à une histoire chargée de sens, de conflits intérieurs et de quêtes métaphysiques — transforme la bibliothèque elle-même : de lieu de savoir accumulé, elle devient un sanctuaire de mémoire vive, où les figures du passé peuvent encore parler.

La relation entre Barthélémy et Eliénzys engage le corps autant que l’esprit. Les incursions de Barthélémy dans l’imaginal ne prennent jamais la forme d’une rêverie abstraite ou d’une fuite hors du réel, mais s’ancrent dans un lieu précis : la bibliothèque, qui devient un véritable sanctuaire. Physiquement, Barthélémy y fait l’expérience d’un retrait progressif du monde ordinaire. Le bruit extérieur s’éteint, le temps se dilate, jusqu’à disparaître presque entièrement. L’obscurité, seulement percée par la lueur vacillante d’une bougie ou de veilleuses, transforme la perception de l’espace et prépare ce que le texte décrit comme une « conversion du regard ». Dans cet état de demi-veille, la bibliothèque cesse d’être un simple dépôt de livres : elle se métamorphose en espace habité, où la mémoire devient présence. C’est dans cette transformation sensorielle que Barthélémy voit apparaître Eliénzys, non comme une figure imaginée, mais comme une présence distincte, dotée de traits, d’un regard, et avec laquelle il dialogue à voix haute. L’expérience imaginale est ainsi vécue comme une ouverture de l’espace, où le lieu matériel et la vision symbolique se superposent sans se confondre.

Cette expérience ne dissout pourtant pas le rôle de Barthélémy comme historien ; elle le redéfinit. Le pacte formulé par Eliénzys — « tu seras ma voix, je serai tes yeux » — institue une dissociation fonctionnelle précise : Barthélémy demeure physiquement immobile, ancré dans la matière et le langage, tandis qu’Eliénzys devient l’organe de perception qui traverse les paysages spirituels. Barthélémy ne “part” pas : il reçoit, transcrit, articule. Son corps, cependant, n’est pas absent du voyage. Les épreuves traversées par Eliénzys résonnent en lui de manière somatique : la faim, la soif, l’épuisement éprouvés par l’Esprit Voyageur trouvent un écho direct dans le corps de Barthélémy enfermé dans la bibliothèque, privé de sommeil, de nourriture et de lumière. L’ascèse d’Eliénzys dans le désert correspond ainsi à une forme d’anachorèse parallèle de Barthélémy, retiré du monde pour accueillir et comprendre. C’est précisément cette tension — entre rigueur historique et expérience visionnaire, entre immobilité corporelle et traversée imaginale — qui permet à Barthélémy de ne pas sombrer dans la confusion : il demeure historien, mais un historien dont le regard a été transformé par une expérience vécue du sens.

Quelle est la relation d’Ismael, porteur de l’exigence du monothéisme avec Eliénzys, l’Esprit Voyageur ?

Dans Occident, l’islam n’est pas abordé comme un objet religieux extérieur, ni comme une identité sociologique figée. Il apparaît à travers la trajectoire d’Ismaël, non pas comme une doctrine à défendre ou à expliquer, mais comme une expérience métaphysique vécue, engageant toute l’existence. Ismaël n’est donc pas construit comme un « personnage musulman » au sens courant du terme, mais comme une figure du monothéiste, au sens fort, saisi par l’exigence de l’Un, et confronté aux conséquences existentielles de cette exigence dans un monde qu’il perçoit comme désacralisé.

Les lettres d’Ismaël, tout au long du Livre 1 et 2, montrent une évolution progressive de son rapport à l’islam. Celui-ci n’apparaît pas d’emblée sous une forme conflictuelle. Il est d’abord vécu comme une redécouverte intérieure, marquée par la prière, la lecture du Coran, et l’intérêt pour les grandes figures de la spiritualité musulmane, notamment mystique. L’islam est alors présenté comme une voie de sens, de lumière et de cohérence intérieure, une manière de « ressentir son âme » et de donner une orientation à l’existence.

Ismael et Eliénzys levant le doigt, faisant le signe du tawhid, représentant le chiffre de l’unicité de Dieu, pillier fondamental de la foi islamique et utilisé lors de la profession de foi.

Cependant, cette quête spirituelle s’inscrit dans un monde perçu comme radicalement dissonant. À mesure que le récit progresse, l’écart entre l’exigence de l’Absolu et l’expérience du monde s’accentue. L’islam d’Ismaël devient alors moins un chemin de consolation qu’un principe de jugement, à partir duquel le réel est évalué, parfois rejeté. C’est dans ce contexte qu’apparaissent des formulations plus dures, où l’Occident est désigné comme ennemi de Dieu. Ces paroles ne doivent pas être lues comme un manifeste idéologique, mais comme le symptôme d’une tension métaphysique extrême : lorsque l’Un est posé sans médiation, le monde devient problématique, voire insupportable.

Dans L’Odyssée de l’Esprit, le monothéisme n’est donc pas abordé comme un système religieux parmi d’autres, ni comme un héritage culturel à décrire. Il est compris comme un événement spirituel majeur, au sens fort : l’irruption de l’Un, comme Absolu dans l’histoire humaine. En affirmant l’unicité absolue du divin, le monothéisme introduit une tension radicale entre l’Absolu et le monde. Cette tension ne se résout pas d’elle-même ; elle met l’esprit humain en mouvement. Elle peut orienter l’existence vers une élévation intérieure, souvent d’ordre mystique, mais elle peut aussi produire une fracture avec le monde sensible, lorsque celui-ci est perçu comme indigne ou illusoire face à l’exigence de l’Un. Le monothéisme est ainsi, dans l’œuvre, un principe dynamique, capable de susciter aussi bien la lumière que la rupture.

C’est dans ce cadre que l’islam trouve sa place dans L’Odyssée de l’Esprit. Il n’y apparaît pas comme une identité sociale ou historique, mais comme l’une des formes les plus radicales de l’affirmation de l’Un. L’islam y est compris avant tout comme une orientation spirituelle, une mise en tension de l’existence face à l’absolu divin. Cette radicalité explique sa puissance, mais aussi son ambivalence : tournée vers la lumière et la pureté, elle peut devenir difficilement compatible avec un monde marqué par le compromis, la multiplicité et l’histoire. Ismaël incarne précisément cette tension. Ismaël le dit d’emblée dès l’épisode 1 en invoquant la révélation du Livre Apocryphe de Barthélémy. Il ne cherche pas à transformer l’histoire ni à convaincre ; il se retire, se durcit, se sépare. Il vit par sa foi et sa mystiqye, son propre mouvement de montée : l’orientation exclusive vers l’Un, mais il tend aussi à rompre les liens avec le monde sensible et social. En ce sens, la place d’Ismaël est décisive dans l’Odyssée de l’Esprit. Son parcours révèle toute la puissance et le prix de la révélation de l’Absolu dont la lumière est tout à la fois capable d’éveiller l’âme mais aussi de la conduire à un incendie indomptable.

La relation d’Ismaël à Eliénzys s’inscrit ainsi dans le registre de la Visitation. Eliénzys ne se donne à Ismaël comme une présence ponctuelle, surgissant dans des lieux et des moments hautement significatifs : une forêt ravagée, un passage maritime, un seuil géographique et spirituel. Ismaël ne « voyage » pas avec Eliénzys ; il le reçoit. La comparaison qu’il établit lui-même avec l’ange Gabriel est structurante : Eliénzys est pour lui un messager, porteur d’une Parole ou d’un signe. Il n’est pas le double imaginal de Barthélémy sans pour autant que sa relation soit moins intense. Celle-ci est verticale, brève, décisive, et toujours liée à une intensification de l’exigence de l’Un. Pour Ismaël, Eliénzys apparaît comme une figure de la Lumière, un ange, perçu comme porteur d’une Parole juste, orientée vers l’Absolu, et cette reconnaissance est profonde, intime, non feinte. Eliénzys confirme à Ismaël que son intuition fondamentale n’est pas illusoire : il existe bien une dimension de vérité, de clarté et d’exigence qui dépasse le monde ordinaire. En ce sens, la relation est validante et fondatrice.

Cependant, là où Barthélémy accepte le régime de l’image, de la vision et de l’imaginal comme médiation légitime — et même nécessaire — entre l’histoire et le sens, Ismaël demeure profondément dubitatif et méfiant à l’égard de toute représentation dans son rapport à Dieu. S’il se familiarise un temps avec la mystique soufie et la lecture d’Ibn Arabi, cette ouverture ne conduit pas à une installation durable dans l’imaginal, il doute beaucoup de la légitimité de son rapport à Eliénzys. Plus l’exigence monothéiste se radicalise chez Ismaël, plus la place accordée à l’image, à la vision intérieure et à la médiation symbolique se resserre, jusqu’à devenir problématique. Eliénzys, précisément parce qu’il apparaît sous une forme perceptible, lumineuse, quasi iconique, devient alors une figure à la fois révélatrice et dangereuse. C’est ce point de tension que son guide spirituel, le Cheikh Idriss formule explicitement dans Livre 2, chapitre 1, lettre 25. Lorsqu’Ismaël lui parle d’Eliénzys, Idriss ne nie ni la réalité de l’expérience ni sa profondeur : il confirme qu’Eliénzys est bien son ange. Mais il ajoute aussitôt une parole plus grave : Eliénzys est aussi son crucifié. Cette formule condense toute l’ambivalence du monothéisme vécu par Ismaël. Eliénzys est à la fois ce qui lui est donné comme signe — une visitation authentique — et ce qui doit être sacrifié au nom de l’exigence de l’Un. En ce sens, Ismaël ne rejette pas Eliénzys par scepticisme, mais par fidélité : fidélité à un monothéisme qui ne peut tolérer durablement aucune figure intermédiaire, aucun visage, aucune image susceptible de se substituer à l’Absolu.