Chapitre 2 La Lumière

SOMMAIRE

Pour comprendre

Pour approfondir :

Episode 4 La Troisième Porte

“La Troisième Porte, Sortir du clair-obscur”

Dans l’épisode 4, La Troisième Porte, Barthélémy s’avance dans la bibliothèque jusqu’à une porte d’or et d’ombre, sculptée de signes anciens. Devant lui, la lumière vacille, ni céleste ni terrestre : une clarté qui ne révèle pas le monde, mais le transforme. Ce n’est pas une vision mystique, mais un passage — celui d’un homme qui découvre que la connaissance ne suffit plus, qu’il faut désormais apprendre à voir autrement. À mesure qu’il s’approche, le lieu change : les livres semblent respirer, la mémoire devient présence, et quelque chose l’appelle — Eliénzys, l’Esprit Voyageur. Ce moment suspendu marque le seuil d’une nouvelle aventure : l’odyssée ne sera plus seulement une enquête intellectuelle, mais un chemin intérieur, une traversée vers la lumière de l’être. Derrière la Troisième Porte, c’est le monde lui-même qui attend d’être lu à nouveau.

Episode 5 La Lumière du monde

Mystère de Xvarnah, l’origine de la lumière spirituelle …

Porté par un élan intérieur, Eliénzys, l’Esprit Voyageur, s’avance jusqu’aux terres de la Perse ancienne, là où prit naissance l’antique religion du mazdéisme, vouant son culte au feu et à la clarté divine. Dans les replis d’un monde oublié, il découvre les traces d’une connaissance enfouie. Une lumière se révèle alors à lui — une clarté dont l’éclat n’appartient qu’à son monde — et, dans ce rayonnement, il entend résonner sa voix et son nom.

Pendant ce temps, Barthélémy veille, témoin attentif et compagnon de pensée. À travers les visions d’Eliénzys, il perçoit la profondeur d’un mystère qui le dépasse et en mesure toute l’importance.

Entre le feu sacré de l’Iran ancien et la quête intérieure de l’homme moderne, se dévoile la Lumière, à la fois “or des dieux” et aspiration intime de l’Esprit Voyageur.

Pour comprendre … La lumière spirituelle et la Troisième Porte

On ne peut parler d’occident sans s’interroger sur sa signification. Et cette dernière nous renvoie à une image qui, a priori nous paraît être purement métaphorique puisqu’elle désigne cette chute, se coucher du soleil. Pourtant au-delà de ce caractère représentatif, il nous faut comprendre que le couchant dont il est question concerne bien une certaine lumière et que ce qui est désigné comme « lumière » également sert à indiquer bien autre chose que la lumière physique.

C’est bien là l’interrogation soulevée dans la lettre 12 de Barthélémy. Quelle est la nature de cette lumière ? De quoi s’agit-il ?

Cette lumière est d’une toute autre nature que la lumière physique. S’agit-il pour autant d’une simple vision allégorique. La répondre pourrait être oui et non, tout à la fois. Oui parce que la lumière dont il est question est bien liée à un accroissement de connaissance, non pas dans un sens quantitatif mais plutôt pour rendre compte d’un éveil de la conscience sur ce qu’elle ignorait jusque là. Et non parce que ce n’est pas seulement une simple image comparative avec la lumière physique. Pour mieux le saisir, il convient de se rappeler que la lumière est avant tout pour nous une modalité de perception. Elle est intimement liée à cette faculté de former des images qui prennent sens. De fait, la lumière physique n’est qu’un spectre énergétique d’ondes électromagnétiques auquel notre oeil n’est que très partiellement sensible (le champs de sensibilité se limite à une fraction de nanomètres, entre 400 et 700 nanomètres). Mais la lumière nous « apparait », elle est dans l’acte de perception ce qui « phénoménalise » le monde. Elle est dans cet acte qui donne forme et sens. C’est donc bien autre chose que la propagation des ondes électromagnétiques même si elle lui est intimement liée. Cette lumière désigne ainsi un acte créateur intermédiaire entre le monde physique et notre monde mental. D’un certain point de vue, nous pourrions être tenté de voir dans cette « lumière » un « feu intelligent » capable de générer des « images mentales signifiantes ».

Toutefois la « lumière spirituelle » ne relève pas seulement de sa base cognitive, elle va au-delà. Du moins était-ce l’intuition de toutes les traditions anciennes qui tentèrent de l’interpréter. Et c’est peut-être là, l’aspect qui, à nos yeux modernes, est le plus étrange.

Pour comprendre ce à quoi celle-ci renvoie, je baserai ma réflexion sur les écrits d’Henri Corbin, éminent spécialiste de la philosophique islamique et plus particulièrement de la philosophie iranienne qui a longtemps été influencée par ses racines pré-musulmane. Henri Corbin fait d’ailleurs référence à un certain Shihab al-Din Sohrawardi, philosophe du XIIe siècle, aussi surnommé Cheik al-Ishrâq (le maître de l’illumination). Celui-ci présenta la lumière comme un principe créateur et souligna aussi son rapport fondamental à l’Être même des choses et par conséquent à notre nature intérieure.

Henri Corbin souligne l’importance de la lumière intérieure, spirituelle et de sa faculté créatrice et médiatrice qui génère ce monde des images. En se référant à la philosophie persane, il parle à son sujet d’une puissance d’imagination. Il ne s’agit pas pour autant de fantaisies ou d’hallucinations. Sohrawardî parle explicitement d’un monde des « formes imaginaires » (ʿalam al-mithâl) qui est « un intermédiaire entre l’ange et l’homme ». Corbin interprète cela comme une topographie spirituelle : l’homme de lumière, l’ange, la terre céleste — autant de figures qui naissent dans cet espace intérieur que Corbin désigne sous le terme de mundus imaginalis (ou « monde imaginal »). Il précise à ce propos que la modernité occidentale a considérablement réduit le sens de cette faculté, et de fait nous parlons habituellement de l’imaginaire comme de l’irréel, de l’utopique, voir de la pure fantasmagorie. Afin d’éviter toute confusion avec l’acceptation moderne et réductrice de l’imagination, il lui a préféré le vocable d’imaginal pour désigner cette médiation qui génère ce monde intérieur, « un ordre de réalité » distinct du sensible ordinaire et de l’intellectuel pur, fait de visions, de symboles et d’états spirituels. Il insiste sur le fait que cette dimension est ontologique : elle concerne « ce qui est », ou plus précisément « ce qui advient », non pas seulement ce qui est empiriquement prouvé. L’imaginal désignera ainsi ce domaine intérieur qui est celui où le sacré peut être perçu sans être réduit ni à la croyance religieuse ni à la théorie abstraite. Il est source créative de l’art, des inspirations, des révélations prophétiques, des rêves et des mythes tel que ce monde n’est pas une bulle mentale enfermée dans notre subjectivité, mais un monde médiateur entre le sensible et la dimension de l’intelligible, de ce qui relève de l’être même de la réalité, (dans la philosophie iranienne, il s’agira de l’ordre de la divinité). C’est le lieu des visions, des symboles et des figures spirituelles : un monde de sens en acte, où l’esprit découvre la profondeur du réel par des images vivantes. L’imaginal, pour Corbin, n’est donc pas irréel, il unit ce que la modernité a séparé : la pensée et la vision, la connaissance et la présence. L’esprit voyage dans ces états intermédiaires — il ne s’agit pas d’un savoir purement discursif mais d’une dimension à la fois imagée et expérientielle.

Le regard de Barthélémy, d’abord rationnel et analytique, devient ainsi un organe de réception. La Porte ne s’offre pas à lui comme une vision extérieure mais comme une épiphanie intérieure, où la lumière physique se transmue en lumière de compréhension. Cette bascule marque son entrée dans le monde imaginal. La lumière qui en émane est cette imagination agente, cette faculté intérieure qui permet d’y accéder : elle ne fabrique pas des images, elle révèle des formes spirituelles, en donnant visibilité à ce qui, autrement, resterait caché, elle génère ce lieu où se manifestent les réalités spirituelles sous des formes sensibles.

La Troisième Porte par conséquent est le passage, la conversion nécessaire du regard de la vision rationnelle et analytique qui devient contemplation synthétique et poétique, l’entrée dans ce monde intermédiaire ce « mundus imaginalis », la dimension même où l’Esprit — Eliénzys — peut se manifester et réaliser son voyage.

Les mots clés …

Ahriman (ou Angra Mainyu) est dans la cosmologie zoroastrienne la force adversaire du bien, l’esprit destructeur, les ténèbres anthropomorphisées. Il est l’ennemi de la lumière et de l’ordre, et il incite à la confusion, à la mort, à la corruption. La lutte entre Ahura Mazdā (Ohrmazd) et Ahriman se déploie dans le monde des hommes : entrer dans la voie de la lumière, c’est refuser la mainmise de l’adversaire.

Ahura Mazdā : Dans le panthéon mazdéen, Ahura Mazdā (« Seigneur Sage ») est le dieu suprême, créateur de l’univers, source de la lumière, de la vérité et de l’ordre. Il est l’origine de la khvarenah, et les Amesha Spenta sont ses émanations ou attributs actifs.  En opposition à lui, se trouve la force destructrice de l’ombre. Ahura Mazdā est alors plus qu’un dieu-roi : il est l’Être-Lumière qui ordonne le cosmos et appelle l’homme à devenir agent de cette lumière.

Expérience visionnaire désigne la rencontre consciente avec une réalité non ordinaire — un état de conscience où l’individu perçoit des formes, des lumières, des symboles dont l’essence ne se réduit ni à l’imaginaire subjectif ni à l’objectivité discursive. Elle est fréquemment décrite dans les traditions mystiques iraniennes comme le lieu d’apparition de l’« homme de lumière », ou du saint voyant. Cette expérience ne dépend pas seulement de discours ou de rites : elle engage l’être tout entier dans une situation de « voir autrement ».

Fravashi / fravartī : Le terme avestique fravārtī (ou fravashi) désigne dans la tradition zoroastrienne l’« esprit-gardien » ou l’« essence supérieure » de la personne — un principe préexistant, protecteur, témoin de la vie morale de l’individu. Selon le mythe, les fravashis peuvent intervenir dans le monde matériel pour veiller sur les êtres ou participer à la lutte cosmique. Le symbole du faravahar est souvent interprété comme représentant cet esprit ou cette essence.

Les heptades divines (Amesha Spenta) : Les Amesha Spenta, littéralement « Immortels Bienfaisants », forment un groupe de — selon les versions — six ou sept divinités émanant de Ahura Mazdā et incarnant chacune une qualité fondamentale (Bonne Pensée, Vérité, Dévotion, Immortalité…) pour l’homme et pour l’univers. Elles agissent comme les « forces organisatrices » de la création . Elles sont à la fois divines et modèles humains.

Imaginal (mundus imaginalis) : Le concept d’« imaginal » — introduit notamment par Henri Corbin à partir de la pensée islamique-iranienne — désigne un monde intermédiaire entre le sensible et l’intelligible, un mundus imaginalis, où se manifestent des formes spirituelles, des visions, des symboles, qui ne sont ni pure abstraction ni simple matérialité. Cet espace permet à la conscience de percevoir ce qui est invisible à l’œil ordinaire mais réel en tant que présence. L’imaginal n’est pas rêverie : il est dimension ontologique de l’expérience spirituelle.

Imagination agente (active imagination) est la faculté active de l’âme de recevoir, d’engendrer et d’interpréter les images issues du monde imaginal : ce n’est pas fantasme, mais capacité de participer à la manifestation des formes spirituelles. Dans la pensée de Corbin et de la philosophie iranienne, cette imagination n’est pas secondaire à la raison : elle est le lien par lequel la lumière spirituelle se donne dans la conscience. Elle permet à la pensée de devenir vision, et à la vision de devenir pensée incarnée.

Mazdéisme (ou zoroastrisme) est une religion de l’Iran ancien fondée par le prophète Zarathustra (Zoroastre) qui met en avant le dieu unique Ahura Mazdā comme principe de sagesse et de lumière. Il s’articule autour du dualisme entre la force du bien (Spenta Mainyu) et la force du mal (Angra Mainyu/Ahriman) et fixe l’« asha » (ordre juste) comme vocation pour l’humanité. Les divinités secondaires, les Amesha Spenta, incarnent les qualités que l’homme doit assumer pour participer à cette lutte cosmique. Cette religion met un accent fort sur le feu sacré, l’eau, la pureté rituelle et la responsabilité de l’homme pour le monde.

xᵛarənah- / khvarenah : Dans le cadre de la religion zoroastrienne, le terme avestique xᵛarənah- (souvent rendu khvarenah, ou en moyen-persan xwarrah / persan farr) désigne « la gloire » ou « la splendeur » divine, mais comprise comme force mystique ou énergie spirituelle qui peut « descendre » sur un roi, un héros ou un juste. Étymologiquement, sa racine hvar- signifie « briller », soulignant le lien de cette notion à la lumière, au feu sacré et à la légitimité divine. Dans les hymnes de l’Avesta, la khvarenah est décrite comme une aura qui peut s’envoler si le destinataire ne reste pas digne de sa mission. Elle ne se limite pas à un attribut royal : elle incarne la vocation spirituelle de l’être humain et le rayonnement moral qu’il peut manifester.

Bibliographie

Corbin Henry, En islam iranien tome I : Le Shî'isme duodécimain, éditions Gallimard, coll. Tel no. 189, 1971

Corbin Henry, En islam iranien tome II : Sohrawardî et les Platoniciens de Perse, éditions Gallimard, coll. Tel no. 190, 1971

Corbin Henry, En islam iranien tome III : Les Fidèles d'amour - Shî'isme et soufisme Gallimard, coll. Tel no. 191, 1972,

Corbin Henry, Corps spirituel et Terre céleste : de l’Iran mazdéen à l’Iran shî’ite, aux éditions Bucht/Chastel, 1979.

Corbin Henry, L’Homme et son Ange, Initiation et chevalerie spirituelle, Collection L’espace intérieur 29, aux éditions Librairie Arthème Fayard, 1983.

Corbin Henry, Histoire de la philosophie islamique, éditions Gallimard, 1986.

Sohravardî Shihâboddîn Yahya, Le Livre de la Sagesse orientale, Collection Folio/Essais, aux éditions Verdier, 1986.

Pour approfondir

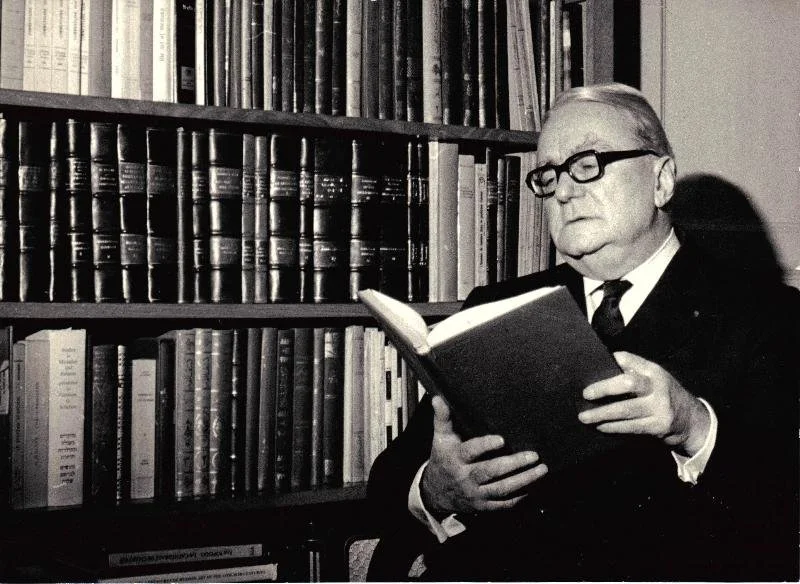

Henry Corbin, lumière spirituelle et monde imaginal …

Henry Corbin, philosophe et orientaliste français du XXe siècle (1903-1978), est une figure centrale pour appréhender la dimension spirituelle de la lumière. Spécialiste de la gnose islamique et de la philosophie iranienne ancienne, il a agi comme un véritable "passeur" entre l'Occident et l'Orient. Sa pensée est fondamentale pour notre projet car elle réhabilite l'Imagination active comme un organe de connaissance à part entière, donnant accès à ce qu'il a nommé le monde imaginal (mundus imaginalis). Cet espace intermédiaire entre le sensible et l'intelligible n'est pas celui de l'irréel, mais le lieu où "le spirituel prend corps" et où les corps se spiritualisent. C'est dans cette "géographie visionnaire" que se déploie le Xvarnah (ou Khavarenah), cette "Lumière de Gloire" ou aura lumineuse de la tradition mazdéenne, qui sacre les êtres et transfigure la matière. En nous invitant à percevoir cette lumière-énergie qui guide l'âme, l'œuvre de Corbin offre une clé de lecture essentielle pour comprendre comment l'art peut devenir le véhicule d'une réalité suprasensible.

Sources et références pour aller plus loin :

Association des Amis de Henry Corbin : Le site de référence géré par les ayants droit et spécialistes, proposant biographies et bibliographies complètes. (amiscorbin.com)

Corbin, H. (1979). Corps spirituel et Terre céleste : de l'Iran mazdéen à l'Iran shî'ite. Paris : Buchet/Chastel. (Ouvrage majeur pour approfondir les notions de Terre de lumière et de Xvarnah).

Jambet, C. (2011). Henry Corbin, penseur de l'islam spirituel. - Une analyse contemporaine de sa philosophie par l'un de ses plus éminents disciples.

Fondation Conscience Soufie : Propose des articles et conférences de qualité académique vulgarisant la pensée de Corbin sur l'imaginal. (consciencesoufie.com)